Die einfache Antwort: Vorsätze sind wie Aale – leicht zu fassen, aber schwer zu halten.

Die komplexe Antwort: Es fehlt oft an Psychologie. Genauer: an HAPA1.

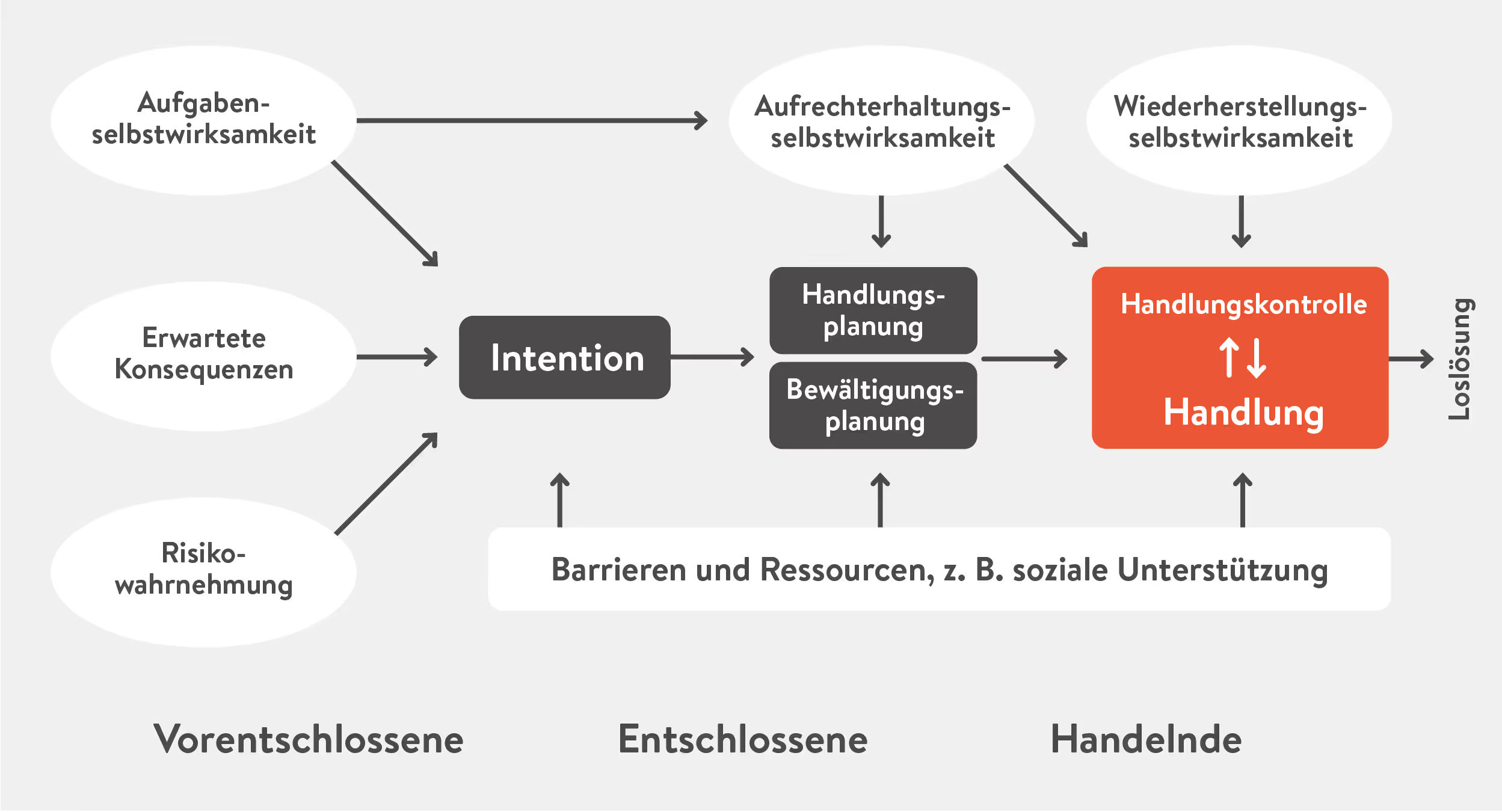

HAPA steht für den Health Action Process Approach, ein psychologisches Modell, das beschreibt, wie Menschen von der reinen Absicht ins konkrete Handeln kommen – und dabei bleiben.2 Kurz gesagt: Wie aus „Ich sollte mal …“ ein „Ich mache es wirklich – regelmäßig!“ wird. Genau das wollen wir im Pharmamarketing erreichen. Wir wollen den Rezeptblock voller Gewohnheit eliminieren, der Plan und Praxis trennt, und HCPs motivieren, auf unsere Therapie umzusteigen. Nicht nur einmal, sondern dauerhaft.

Wir liefern also Daten, Argumente, Materialien. Trotzdem greifen HCPs nicht automatisch zur besten Lösung.3,4 Warum?

Ein Blick in die Psychologie verrät uns: Was zunächst wie Inkonsequenz wirkt, ist in Wahrheit ein ganz typisches Phänomen. Menschen treffen Entscheidungen in Phasen – und springen nicht automatisch von Einsicht zu Handlung.1 Diese Lücke zwischen „Ich weiß, das wäre sinnvoll“ und „Ich tue es auch“ entsteht, wenn eine vage Intention zwar vorhanden ist, aber die Bedingungen fehlen, damit sie stärker wird und sie in tatsächliches Verhalten überführt.2

Das HAPA-Modell unterteilt den Weg zur Verhaltensänderung in zwei zentrale Phasen:

- Motivationale Phase: „Das Präparat klingt vielversprechend.“

- Volitionale Phase: „Ich verschreibe es – und zwar regelmäßig.“

Es beschreibt damit, dass Verhalten nicht allein durch Wissen oder Motivation entsteht. Entscheidend ist, ob jemand:

- sich selbst zutraut, die neue Handlung durchzuführen (Selbstwirksamkeit),

- davon überzeugt ist, dass es sich lohnt (erwartete Konsequenzen),

- und das Risiko des bisherigen Verhaltens wahrnimmt (Risikowahrnehmung).

Ist einer dieser Faktoren kaum oder gar nicht vorhanden, schwächt das die Intention – und das gewohnte Verhalten setzt sich vermehrt durch. Nicht, weil HCPs ignorant sind, sondern weil Zeitdruck, Unsicherheit oder mangelnde Relevanz den Weg zur Umsetzung blockieren. Kurz gesagt: Ohne psychologische Unterstützung fällt der HCP zurück in den Autopiloten, der die mentalen Ressourcen schont. Die gute Nachricht: Genau hier kann gute Kommunikation ansetzen – und dafür sorgen, dass der Aal des guten Vorsatzes nicht mehr entwischen kann.

Selbstwirksamkeit: Der Hebel im Kopf

Selbstwirksamkeit bezeichnet die Überzeugung, eine Handlung aus eigener Kraft umsetzen zu können. Für HCPs übersetzt heißt das:

- „Ich kann diese Therapie verantwortungsvoll in meinen Praxisalltag integrieren.“

- „Ich kann sie auch bei komplexen Patient:innen vertreten.“

- „Ich kann kritische Nachfragen souverän beantworten.“

Studien zeigen: Ohne Selbstwirksamkeit keine nachhaltige Verhaltensänderung. Sie ist der stärkste Prädiktor für tatsächliches Handeln nach einem Entschluss.5,6

Was heißt das fürs Marketing?

- Trainingsformate, die nicht nur Wissen, sondern Handlungssicherheit vermitteln.

- Argumentationshilfen, die gängige Zweifel konkret adressieren.

- Testimonials und Peer-to-Peer-Kommunikation, die zeigen: „Ich habe es gemacht – und es funktioniert.“

Erwartete Konsequenzen: Der Wert hinter der Handlung

Intention entsteht nicht im luftleeren Raum. Entscheidend ist, ob sich der HCP einen echten Nutzen verspricht.1 Im klinischen Alltag zählen für HCPs vor allem:

- therapeutische Sicherheit,

- Erleichterung im Workflow,

- verbesserte Patientenergebnisse.

Nicht nur: „Das wirkt laut Studie.“ Sondern: „Das funktioniert bei meinen Patient:innen – und macht meinen Alltag leichter.“

Was heißt das fürs Marketing?

- Fallbeispiele mit realistischen Szenarien, nicht Idealbedingungen.

- Outcomes, die konkrete Vorteile im Alltag zeigen (weniger Rückfragen, weniger Nachsorge).

- Langfristige Perspektiven, z. B. Stabilität der Behandlung = weniger Belastung für Praxis und Personal.

Risikowahrnehmung: Das Risiko der Routine

Menschen ändern ihr Verhalten nur, wenn sie ein Risiko erkennen.2 Solange das Gefühl besteht, „Die aktuelle Therapie reicht“, fehlt der Anstoß zur Veränderung.

Was heißt das fürs Marketing?

- Risiken klar benennen, aber sachlich (z. B. Folgeerkrankungen bei Untätigkeit).

- Kommunikation lösungsorientiert halten: „Das Risiko besteht – aber wir haben eine sichere Alternative.“

Risikowahrnehmung ist kein lähmender Angstmacher, sondern im Grunde ein Aktivator.

Von der Intention zur Handlung: Planung ist die halbe Miete

Die meisten Verhaltensänderungen scheitern nicht an fehlender Motivation, sondern an fehlender Umsetzungsplanung.7 Einmal verschrieben ist noch lange keine tägliche Routine.

Was brauchen HCPs, um Routinen zu entwickeln?

- Konkrete Handlungshilfen: Für welche Patient:innen eignet sich das Präparat besonders?

- Erinnerungssysteme: visuelle Reminder im Praxis- und Klinikalltag.

- Niedrige Einstiegshürden: z. B. Starterkits oder begleitende Materialien.

Denn: „Wenn ich weiß, wann, wie und bei wem ich etwas anwenden kann, tue ich es auch.“

Fazit: Verhalten beginnt im Kopf

Psychologische Mechanismen wie Selbstwirksamkeit, erwartete Konsequenz und Risikowahrnehmung sind im Pharma-Marketing keine „Nice to haves“ – sie sind entscheidend. Denn HCPs entscheiden nicht nur rational auf Basis von Evidenz. Sie handeln im Spannungsfeld von Routine, Zeitdruck und Verantwortung. Wer also möchte, dass ein gutes Produkt auch verschrieben wird, tut gut daran, die feinen Hebel der Psychologie zu kennen und zu nutzen, denn diese bringen Bewegung in den Rezeptblock – und halten den Aal des guten Vorsatzes fest.